El lavavajillas nació a finales del siglo XIX de la mano de Josephine Cochrane, la esposa de un político estadounidense, harta de que varias piezas de su preciada vajilla se rompieran durante el fregado tras algún evento social.

Las reuniones sociales en su casa eran más que habituales y la cantidad de vajilla sucia tras estos eventos era considerable. Las chicas del servicio rompían más a menudo de lo aceptable para Josephine copas y platos. Esto empezó a exasperarla. Pero la gota que colmó el vaso fue el día que observó que su vajilla china estaba picada.

Entonces empezó a lavar ella misma los platos, pero pronto se cansó y pensó que debía haber un modo mejor de limpiar la vajilla sin que esta se lastimara. Un buen día decidió solucionar esta situación y se puso manos a la obra en el diseño de una máquina para tal efecto. Este ímpetu creador le venía de familia. Su padre era ingeniero civil y su abuelo el inventor Jonh Fitch, conocido por su avances en el diseño del barco de vapor.

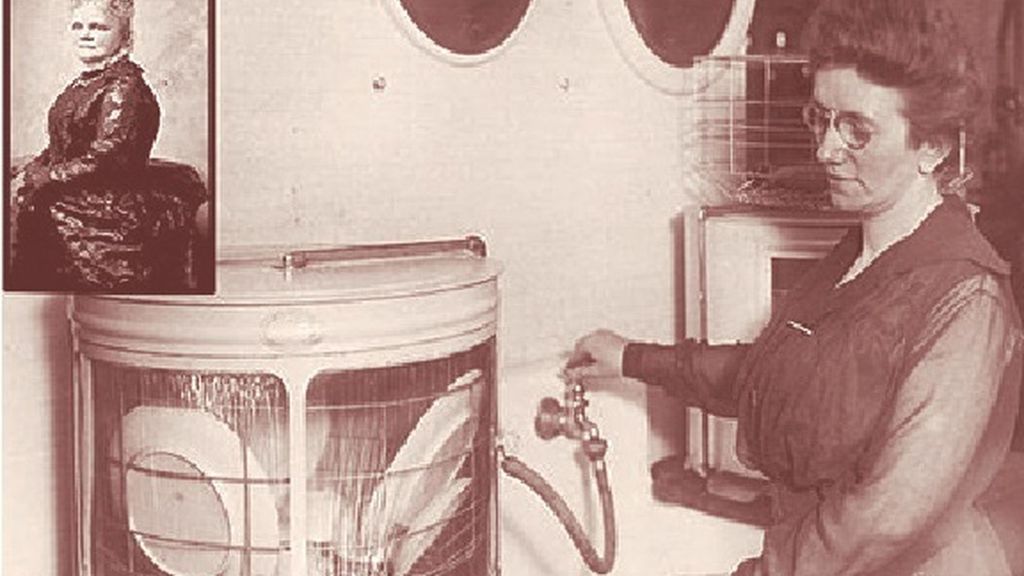

Poco después del diseño del aparato, su marido murió y las deudas empezaron a agobiarla. Esto, lejos de hundirla, le dieron el impulso definitivo para seguir adelante con el invento. En un cobertizo junto a la casa familiar en Illinois, montó el prototipo. Consistía en dos piezas básicas. Una caldera de cobre y una serie de compartimentos de tela metálica para encajar platos y cubiertos de diversas medidas. Estos cajones iban insertados en una rueda, que giraba al accionar un motor. Esta reposaba sobre la caldera de la que salía agua jabonosa caliente y llovía sobre la vajilla.

Cuando fue a patentar su invento en 1886 descubrió que tres décadas antes, un tal Joel Houghton había inventado otra máquina con la misma función. Sin embargo, todo quedó en un susto, la patente de Joel había sido rechazada porque el montaje era demasiado complejo y poco práctico. Josephine comenzó a vender lavavajillas a sus amigos. También anunció en los periódicos el invento que vendía con el nombre de Lavaplatos Cochrane. Creó su propia empresa, Garis-Cochran Dish-Washing Machine Company, que más tarde se convertiría en KitchenAid, como parte de Whirlpool Corporation.

Los restaurantes y hoteles acogieron el ingenio con los brazos abiertos. Mucho más cuando la mujer presentó su invento en la Feria Universal de Chicago en 1893. Los particulares, sin embargo, no recibieron el invento con entusiasmo. Había varios inconvenientes. Para empezar la electricidad aún no llegaba a todos los hogares que tampoco tenían calentadores que subieran la temperatura del volumen de agua que usaba la máquina. Esta era grande y aparatosa para tener en un hogar que en general tampoco tenía grandes vajillas a las que sacar lustre. Además, el jabón dejaba residuos porque el agua era dura y por otra parte, muchas mujeres aseguraban que lavar los platos a mano era una tarea que les agradaba y relajaba. Por contrarrestar todo esto, como estrategia para conseguir compradores, se destacaba como principal virtud del lavaplatos la desinfección. El agua hirviendo que salpicaba los platos los liberaba de gérmenes y prevenvía posibles infecciones entre los comensales.

El auge del lavaplatos tardó en llegar. A mediados del siglo XX, la bonanza económica que vivía el país y el aumento desmedido del consumo de ocio fueron claves para que por fin el lavavajillas se popularizara. Lavar los platos era poco moderno, el ama de casa debía ser más independiente, disponer de más tiempo de ocio. Poco a poco, los jabones mejoraron, los lavaplatos se hicieron más pequeños, los diseños más atractivos, y con el paso de los años, se extendieron por todo el mundo. Hoy, ¿quién no tiene un lavaplatos?